Célébrons deux êtres remarquables

Pour célébrer la compassion, nous ne pouvions pas omettre

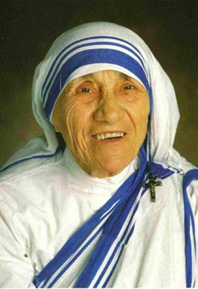

de parler de

Mère Térésa

Mère Teresa est née le 26 août 1910 à Üsküb, dans ce qui était alors l'Empire ottoman (actuellement Skopje, Macédoine). Ellle est morte le 5 septembre 1997 à Calcutta, Inde.

D'abord religieuse de l'ordre missionnaire des sœurs de Notre-Dame de Lorette (dès 1929), elle quitte cette communauté en 1949 pour "suivre son appel" puis fonder sa propre congrégation : les missionnaires de la charité en 1950. Son œuvre auprès des plus démunis commence par l'éducation des enfants des rues et l'ouverture du mouroir de Kalighat (Nirmal Hriday) à Calcutta. Pendant plus de 40 ans, elle consacre sa vie aux pauvres, aux malades, aux laissés pour compte et aux mourants, d'abord en Inde puis dans d'autres pays. Au moment de sa mort, sa congrégation s'occupe de 610 missions, dans 123 pays, incluant des soupes populaires, des centres d'aide familiale, des orphelinats, des écoles, des hospices et des maisons d'accueil pour les personnes atteintes de maladies comme la lèpre, le sida ou la tuberculose.

D'abord religieuse de l'ordre missionnaire des sœurs de Notre-Dame de Lorette (dès 1929), elle quitte cette communauté en 1949 pour "suivre son appel" puis fonder sa propre congrégation : les missionnaires de la charité en 1950. Son œuvre auprès des plus démunis commence par l'éducation des enfants des rues et l'ouverture du mouroir de Kalighat (Nirmal Hriday) à Calcutta. Pendant plus de 40 ans, elle consacre sa vie aux pauvres, aux malades, aux laissés pour compte et aux mourants, d'abord en Inde puis dans d'autres pays. Au moment de sa mort, sa congrégation s'occupe de 610 missions, dans 123 pays, incluant des soupes populaires, des centres d'aide familiale, des orphelinats, des écoles, des hospices et des maisons d'accueil pour les personnes atteintes de maladies comme la lèpre, le sida ou la tuberculose.

La vie des missionnaires de la charité est organisée avec des temps de prières le matin et le soir, et la journée au service des pauvres. Mère Teresa affirme que la « prière est la respiration de l'âme. Sans la force que nous recevons de la prière, notre vie serait impossible. ». Elle explique le lien entre la prière et l'action des sœurs missionnaires de la Charité, voyant dans chaque pauvre la présence de Dieu : « Jésus veut rassasier sa propre faim de notre amour en se cachant derrière les traits de l'affamé, du lépreux, du mourant abandonné. C'est pourquoi nous ne sommes pas des assistantes sociales mais des contemplatives au cœur même du monde. Nos vies sont consacrées à l'eucharistie par le contact avec le Christ, caché sous les espèces du pain et du corps souffrant des pauvres »

On ne présente plus l'icone qu'elle était devenue, néanmoins certains aspects de sa personne sont contestés : des médecins critiquent le manque de médicalisation des mouroirs, dans lesquels les malades ne reçoivent le plus souvent ni soins, ni même analgésiques. La logique de la sainte était de faire de la souffrance un don de Dieu, que le malade doit accepter comme le Christ a accepté la sienne; d'où la quasi-absence d'analgésiques dans sa "Maison des agonisants" qui a frappé de nombreux médecins en visite à Calcutta. Elle a condamné sans relâche non seulement l’avortement mais encore la contraception. Pour elle, l’interruption de grossesse constituait ‘le principal danger qui menace la paix mondiale’. Elle refusait toute approche critique nuancée de la question, et se contentait d’affirmer : "Il n’y aura jamais trop de bébés, parce qu’il n’y a jamais trop de fleurs ou d’étoiles."

Quand elle demanda en 1946 à quitter sa congrégation pour aller soigner les pauvres, elle déclara qu'elle en avait reçu l'ordre de Dieu dans une expérience intérieure où elle "entendit avec clarté la voix de Dieu", ce qu'elle recherchera toujours par la suite en vain, car, confiera-t-elle à son confesseur, elle ne rencontrera que vide et silence. (La vacuité non reconnue ??)

Après sa mort, la publication de sa correspondance révèlera que, pendant un demi-siècle, elle a vécu dans un état intense et tragique de déréliction spirituelle, et même de vraie détresse. Elle parle volontiers de “ torture” intérieure. Elle compare son expérience à celle de l’enfer et se sent gagnée par l’inquiétude, au point de ne plus croire au ciel, ni même à Dieu. Son sourire, dit-elle, n’est qu’un “ masque” . Plus encore, elle se sent hypocrite, n’éprouvant aucun amour pour Dieu. L’historien jésuite James Martin, spécialiste éminent de la vie des saints est lui-même étonné et déclare n’avoir jamais lu l’histoire d’un saint avec de tels tourments intérieurs, et sur une si longue durée.

Bref rappel de sa vie : voir ici

voir un film tourné sur sa vie.

Abdul Sattar Edhi

Pour briser les stéréotypes et se libérer des associations mentales générées par le déferlement du fanatisme, nous avons voulu rendre hommage ici à un homme, et un musulman, pour montrer que la compassion et la bonté du coeur n'ont ni genre, ni frontière ni religion.

Abdul Sattar Edhi est né en 1928, dans la ville de Bantva dans ce qui est maintenant le Gujarat, dans l'ouest de l'Inde. Sa première confontration à la souffrance humaine a eu lieu à l'âge de onze ans, quand sa mère devient physiquement paralysé et plus tard souffre de maladie mentale. Il passe ses heures de veille à la soigner, son état de santé s'aggrave et la mort qui s'ensuit laisse un impact durable sur sa vie. En 1947, à l'âge de 19 ans, au moment de la division de l'Inde, sa famille doit fuir leur ville natale et déménageà Karachi .

Se trouvant dans une nouvelle ville sans ressources, Abdul Satter Edhi décide de consacrer sa vie à aider les pauvres, et au cours des soixante dernières années, il a à lui seul changé le visage de l'aide humanitaire au Pakistan. Il a fondé la Fondation Edhi, avec un montant initial de seulement cinq mille roupies.

Considéré comme un soutien pour les pauvres, il commença à recevoir de nombreux dons, ce qui lui a permis d'élargir les services de la fondation. À ce jour, la Fondation Edhi continue de croître en taille et en services, et est actuellement la plus grande organisation d'aide sociale au Pakistan. Depuis sa création, la Fondation Edhi a sauvé plus de 20.000 nourrissons abandonnés, recueilli plus de 50.000 orphelins et a formé plus de 40 000 infirmières. Il gère également plus de trois cent trente centres d'aide humanitaire dans le Pakistan rural et urbain qui fonctionnent comme des cuisines, des maisons de réadaptation, des refuges pour les femmes et les enfants abandonnés et des cliniques pour les handicapés mentaux.

Abdul Sattar Edhi s'est marié en 1965 à Bilquis, à une infirmière qui travaillait dans le dispensaire qu'il avait fondé. Le couple a eu quatre enfants, deux filles et deux fils. Bilquis dirige la maternité au siège à Karachi et organise l'adoption de bébés illégitimes et abandonnés.

Abdul Sattar Edhi est resté un homme simple et humble. À ce jour, il possède deux paires de vêtements, n'a jamais eu un salaire de son organisation et vit avec sa femme dans un petit appartement de deux chambres dans sa clinique à Karachi. Il a été recommandé pour le prix Nobel de la paix par le Premier ministre du Pakistan. Le 25 Juin 2013 il a eu un grave problème de rein, l'obligeant à être dialysé régulièrement, sa santé reste précaire.

Ci-dessous un documentaire sur sa fondation :

![]()